Por Diorge Alceno Konrad

Doutor em História Social do Trabalho pela Unicamp, professor do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM

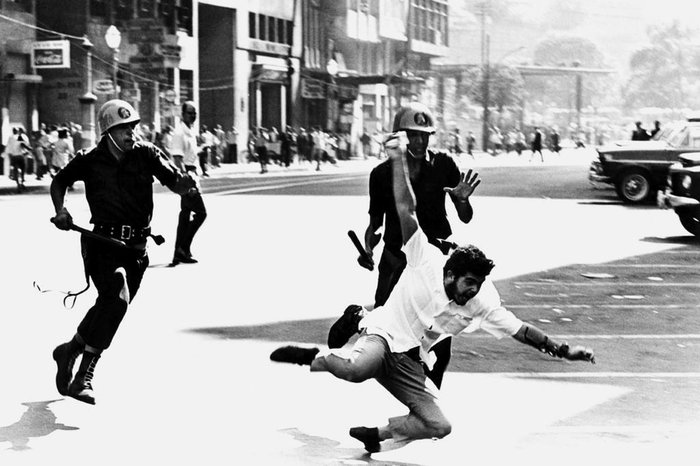

Em 1968, em reação à repressão, estudantes e operários ampliaram seus espaços de manifestação política. Ainda em março, quando o secundarista Édson Luís de Lima Souto foi morto pela Polícia Militar, no restaurante Calabouço, 50 mil pessoas compareceram ao enterro. Como resultado, protestos estudantis por todo o país resultaram em mais três mortos, no Rio e em Goiânia.

No dia seguinte ao que ficou conhecido como Sexta-Feira Sangrenta, intelectuais fizeram passeata de protesto, estimulando para que, no dia 26 de abril, ocorresse a Marcha dos 100 Mil, maior atividade de rua até então contra a ditadura militar. Em consequência, novas greves operárias. Em 16 de abril, 15 mil metalúrgicos de Contagem (MG) iniciaram a greve por aumento de 10% nos salários.

Mais sobre os 50 anos de Maio de 1968:

O legado do mês que mudou a história

Maio de 1968: quando a cultura se tornou protagonista

Apesar das semelhanças, como está claro, trata-se do contexto político do Brasil do mês anterior, bem como da resistência à Ditadura de Segurança Nacional, e não da França e seu enigmático Maio de 1968.

A questão que logo se põe, então, não é a negação histórica de 1968, nem do maio francês. Este foi de importância inegável para o Brasil e para o mundo. Mas não podemos tomá-lo como modelo, pois os acontecimentos de 1968 se deram em um momento de bipolaridade mundial, com diferenças de contextos nos países capitalistas e socialistas.

Nos primeiros, os trabalhadores e setores da pequena burguesia lutavam por melhoria de seus padrões de vida, através da busca de inserção no mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que, principalmente, por parte da juventude, criticava-se a massificação do consumo que excluía negros, mulheres, LGBTs, indígenas, ecologistas etc., ao defenderem, entre outras causas, a extensão dos direitos civis. Na Primavera de Praga (iniciada em abril de 1968, portanto, cronologicamente anterior ao Maio de Paris), por sua vez, se via a crítica às restrições de participação política e a um modelo de socialismo.

Mesmo no Maio francês, como não perceber a influência da Revolução Cultural Proletária da China de 1966 e o redimensionamento do maoísmo, assim como o revigoramento do combate ao colonialismo e ao neocolonialismo.

Outro exemplo desse processo foram as greves dos próprios trabalhadores franceses no contexto do Maio de 1968, quando mais de 8 milhões de proletários pararam suas atividades, ou a luta pelos direitos civis dos negros, liderada por Martin Luther King e outros nos EUA, acompanhada pela radicalização da causa pelos Panteras Negras ou pela liderança de Malcolm X. Soma-se a isso a luta dos movimentos estudantis em países como Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Guatemala, EUA, França, Itália, Espanha, Tchecoslováquia, Suécia, Turquia, Argélia, Marrocos, Tunísia, Japão e México (não esqueçamos de que Paris produziu apenas um estudante morto, enquanto que, na Praça de Tlatelolco, na Cidade do México, em outubro de 1968, 26 estudantes foram mortos), bem como os movimentos de contracultura em Inglaterra, Alemanha, França, Brasil e EUA.

Isso não retira em nada a importância do Maio Francês, pois as mudanças de costumes produzidas ali modificaram os padrões de consumo e de comportamento político da juventude nos chamados países ocidentais. Como já escreveu Daniel Aarão Reis Filho, no livro 68 – A Paixão de uma Utopia (Ed. Espaço Tempo), ali se estabeleceram novas formas de conceber as relações afetivas entre homens e mulheres, entre pais e filhos, entre o público e o privado, pois estão vivos os movimentos das mulheres e a crítica da sociedade machista, a recusa dos negros diante da discriminação e a denúncia dos homossexuais à hipocrisia e aos preconceitos.

Eric Hobsbawm, ao analisar os reflexos dos anos 1960 em A Era dos Extremos (Cia. das Letras), disse que "a revolução cultural de fins do século 20 pode assim ser mais bem entendida como o triunfo do indivíduo sobre a sociedade". Se isso tem sentido, e penso que tem, podemos ver dali a continuidade do exacerbado individualismo político que vivemos desde o início da ofensiva neoliberal, entre fins dos anos 1970 e começo dos 1980.

Mais sobre os 50 anos de Maio de 1968:

O legado do mês que mudou a história

Maio de 1968: quando a cultura se tornou protagonista

Se muitos outros exemplos podem ser evocados sobre "o ano que não terminou", como cunhou Zuenir Ventura, e se de fato ele não acabou, o Maio de 1968, na França, é dialeticamente controverso, pois trouxe como pauta a inconformidade com determinado status quo do poder, ecoando nos movimentos sociais que traziam demandas específicas e que eram deixadas de lado ou subestimadas nas grandes lutas, assim como levantou novos problemas diante do capitalismo em sua fase de acumulação flexível.

Porém, de forma geral, não houve rompimento revolucionário, mesmo que o fizesse em discurso, com a lógica intelectual construída por essa nova dinâmica capitalista, descentrando a luta de classes para a resistência cotidiana, pouco enfrentando a questão da centralidade do poder de classe do próprio modo de produção que aparentemente combatia, trazendo consigo mais uma perspectiva distópica das lutas sociais e uma visão de mundo fragmentária do todo social, na contramão da necessária crítica de rompimento com o capital em sua fase de acumulação flexível e volátil.