Tati Bernardi sofreu com crises de pânico por cinco anos. Dos 25 aos 30, a ansiedade dominava seu corpo e a paralisava. No consultório da terapeuta, a escritora e roteirista revelava seus desafios diários e recebia conselhos, mas não só isso: também ouvia sonoras gargalhadas a cada história que contava. Foi aí que a ficha caiu. Sua vida, ou melhor, seu jeito escrachado e cômico de narrar a própria trajetória poderia virar um livro e arrancar risadas de outras pessoas – além de incentivá-la a olhar para si com menos julgamento e mais leveza. Depois a Louca Sou Eu foi lançado em 2016, virou best-seller e, no próximo dia 25, chega aos cinemas estrelado por Débora Falabella e dirigido por Julia Rezende.

— Contar essas histórias e fazer os outros rirem me fez ver que eu era humana, não era de outro planeta. Sou neurótica de um jeito que é engraçado porque, no fundo, todo mundo é um pouco assim — afirma.

Este é o primeiro livro de Tati que inspira um longa-metragem. Apesar da paulista ser roteirista da Globo, estar por trás de sucessos como a franquia Meu Passado Me Condena e ter pelo menos 10 obras publicadas, ela preferiu acompanhar a produção de longe, com poucos pitacos para não se tornar “irritante”. Até porque projetos bacanas não faltam na vida da escritora, que é publicitária de formação e decidiu emendar cursos na área da psicanálise nos últimos anos.

Ao lado de Camila Fremder e Helen Ramos, comanda o podcast Calcinha Larga, que faz sucesso ao tratar do universo feminino sem filtros – já participaram convidadas como Carolina Dieckmann, Andréia Sadi e Malu Mader. Ela também estreou neste mês Meu Inconsciente Coletivo, podcast focado em saúde mental. No ano passado, lançou o livro Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, ficção que expõe a maternidade real. Tudo isso equilibrando a vida a dois com o marido, o diretor e roteirista Pedro Coutinho, e os cuidados com a filha, Rita, de três anos.

A seguir, a escritora abre o jogo sobre ansiedade, a busca por uma vida longe dos padrões e o quanto o humor a ajuda a lidar com seus próprios desafios.

O filme é baseado no seu livro, que é autobiográfico. O quanto da Tati tem na personagem Dani?

Quando me ligaram para comprar os direitos do livro para fazer um filme, eu faria o roteiro. Fiz uma primeira versão, só que a Julia (diretora) leu e disse: “Putz, isso não é o livro”. Daí disse que não sabia fazer e pedi para sair do projeto. Meu livro é de memórias, meio autoficção, tem uma base de coisas que aconteceram. Mas, para virar literatura, exagerei muito. Percebi que minhas histórias de crise de pânico davam um livro porque eu contava para a minha analista e ela tinha ataques de riso. Levei esse humor e exagero para o livro, por isso não digo que é 100% autobiográfico. O filme é mais distante ainda do que aconteceu, mas tem uma base real lá.

Mesmo abrindo mão do roteiro, você deu pitacos?

Sou apaixonada pela Débora (Falabella), como atriz e como ser humano. No teatro, ela fez personagens neuróticas, engraçadas e dramáticas. Achava que ela tinha tudo a ver com meus textos. Ela me escreveu dizendo que, se rolasse alguma adaptação, queria fazer. Foi na semana que me ligaram querendo levar para o cinema. Fomos tomar um café e percebi a Débora dando uma olhada em mim para pegar trejeitos, jeito de falar. As roupas que ela usa no filme são copiadas de modelitos que eu usava. Depois que o Gustavo Lipsztein assumiu o roteiro, me distanciei porque eu opinava de um jeito que poderia ser irritante. Só vi depois de pronto mesmo.

Assista ao trailer:

No filme, a Dani sofre com crises de pânico. Você acredita que vivemos na era da ansiedade?

Quando escrevi o livro, achei que seria de nicho. Só que vendeu mais de 40 mil exemplares, considerado um best-seller no Brasil. Ficou claro para mim o quanto a galera estava tendo crise de pânico, de ansiedade e tomando remédio. Angústia todo mundo tem, em maior ou menor grau. Tive crise de pânico dos 25 aos 30 anos. Hoje, estou com 41 e faz mais de 10 anos que não tenho, mas tenho enxaqueca, fibromialgia, insônia, acho que os sintomas só caminharam pelo corpo. A angústia sai por algum lado, e é por isso que as pessoas se identificam.

Rir de si mesma é uma saída para encarar a ansiedade?

Percebi que me fazia bem quando a minha analista ria das minhas histórias. Fazer os outros rirem me fez ver que eu era humana, que não era nada de outro planeta. Sempre contei histórias assim, exageradas, neuróticas, e todo mundo ri desde que sou criança. Conto as coisas sérias e as pessoas riem, sou neurótica de um jeito que é engraçado porque, no fundo, todo mundo é um pouco assim. E é uma forma de me acalmar e me fazer rir.

O filme também reforça que os relacionamentos são construídos por pessoas reais e falhas. Ainda idealizamos a vida a dois?

Quando comecei a trabalhar, achava um saco ter horário para entrar e sair de uma empresa. Queria ser escritora e trabalhar em casa, mas queria ganhar dinheiro. Então, decidi atacar para todos os lados: jornal, revista, televisão, peças de teatro, cinema. Me dei conta que não ia viver a maternidade que todo mundo faz. No casamento, a mesma coisa. Tive relacionamentos antes do Pedro que acabavam muito porque eu não suportava uma pessoa dentro da minha casa o tempo inteiro. Ele e eu temos dois apartamentos. Quando um quer ficar sozinho, dá para se isolar. E é ótimo, nós dois trabalhamos em casa. Estamos juntos há oito anos.

Seu último livro trata de maternidade sem floreios ou romance. Tem um quê de autobiografia?

Comecei a escrever o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha quando não estava grávida e era muito sobre a relação com a minha mãe, Ruth. É superintensa, grudada, sou filha única, e com briga também. Era um livro engraçado sobre mãe e filha. Era uma autoficção, partia de uma base real, mas tinha muita coisa inventada também. E daí engravidei de uma menina. Mudei tudo e virou o livro de uma mulher que está na zona intermediária, que ainda não é mãe porque o bebê não nasceu, mas já é mãe porque está grávida, e também não é mais apenas a filhinha da mãe dela. De não querer repetir os erros, mas repetir os acertos da relação com a própria mãe.

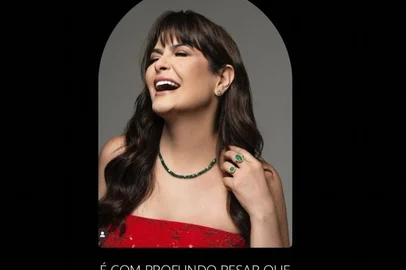

Depois do nascimento da Rita (com a escritora, na foto abaixo), uma nova Tati desabrochou?

A maternidade implode a sua vida de antes e começa uma nova. Claro, sou a mesma pessoa, mas mudou. Amadureci muito. Até os 38 anos era uma menina em muitas questões, daí nasceu minha filha, que agora tem três anos, e estou focada nela. Ela não pode cair, tem que comer, fazer cocô, dormir. Descentralizei minhas hipocondrias e fobias que eram infantis e ligadas à minha mãe. Eu trabalhava mais desfocada antes, tinha o dia inteiro para mim e para o meu trabalho. Agora, tenho horários para ficar com a minha filha, não perco um segundo do meu tempo, foco 100% quando estou no escritório para voltar logo e ficar com ela. Passei a trabalhar mais focada e melhor, virei uma escritora melhor.

A maternidade ainda é sinônimo de culpa?

Muito. Faço terapia duas vezes por semana, estudo psicanálise há cinco anos, tenho um podcast que tira sarro da culpa materna e sinto culpa todos os dias, já acordo com culpa. Precisamos falar mais disso.

O sucesso do podcast Calcinha Larga foi surpresa?

Era o podcast que eu queria que existisse quando estava no puerpério amamentando a minha filha. Nasceu pensando nessa mãe que está amamentando e as pessoas dizendo que tem que estar feliz o tempo todo. E ela está ali, achando que a vida mudou para sempre, meio deprimida, sem espaço, porque há uma cobrança para ser feliz 100% do tempo. Nasceu para dizer que é normal ter raiva do filho de vez em quando, estar de saco cheio, deprimida, achar um porre amamentar o dia inteiro. A primeira temporada foi isso, a segunda, sobre sexo, e a terceira, que está rolando agora, é sobre amizade. Somos três amigas conversando, é uma brincadeira com esse nome “saia justa”. Acreditava muito no projeto porque as pessoas sentem falta de conteúdo que fale sobre ser de verdade.

Você acha que as mulheres estão se apoiando mais, na prática? E que isso se refletiu em movimentos contra o assédio, por exemplo, que ganharam força nos últimos anos?

Enxergo total. Claro, não dá para ser boba e falar que todas as mulheres se amam. Na minha trajetória, tive muito homem que me ajudou, chefe maravilhoso, mas também passei por muito machismo. Até pouco tempo atrás achava uma besteira esse papo, não para a mulher negra e da periferia, mas eu como branca e de classe média ficar levantando essa bandeira achava que era mimimi. Durante muito tempo, falava: “Nasci numa família de classe média, sou branca, estudei em escola particular, trabalhei onde queria, tinha machismo, mas fui lá e fiz”. Esse é um discurso bobo. É claro que para a menina negra da periferia é muito pior, mas também tenho que reconhecer que sofri machismo porque estou no mundo. Não posso desmerecer os machismos pelos quais passei.

A pandemia tem sido um período criativo para você? O que vem de novidade por aí?

Pensar roteiros foi impossível. Estava escrevendo uma série para a Globo, mas não sabia se escrevia com o tema coronavírus na vida dos personagens ou se ninguém mais ia aguentar isso quando fosse ao ar. Acabou não rolando, não sendo filmada, e foi um alívio porque fiquei muito engessada. Foi difícil escrever na pandemia porque acho que deu um cansaço na alma. E fiquei com uma dificuldade quase cognitiva. Acho que a cabeça da gente estava muito cansada de tanto buscar informação. Estreei o podcast Meu Inconsciente Coletivo recentemente, e também tem a série Tapa na Cara, que escrevi e vou começar a filmar.